- Themen

- Natura 2000

- Biotoptypen-Klassifikationen

- Lebensräume in Deutschland

-

Tiere

- Tagfalter

- Admiral

- Ähnlicher Perlmutterfalter

- Alexis-Bläuling

- Alpen-Perlmutterfalter

- Alpen-Weißling

- Alpen-Wiesenvögelchen

- Alpengelbling

- Alpenmatten-Perlmuttfalter

- Apollofalter, Apollo

- Argus-Bläuling

- Aurorafalter

- Baldrian-Scheckenfalter

- Baumweißling

- Berghexe

- Bergwald Mohrenfalter

- Bergweißling

- Blauer Eichenzipfelfalter

- Blaukernauge, Blauäugiger Waldportier

- Blauschillernder Feuerfalter

- Blauschwarzer Eisvogel

- Braunauge

- Brauner Eichen-Zipfelfalter

- Brauner Feuerfalter, Schwefelvögelchen

- Braunfleckiger-Perlmutterfalter

- Braunkolbiger Dickkopffalter

- Brombeer-Perlmuttfalter

- C-Falter

- Distelfalter

- Dukaten-Falter

- Dunkler Alpenbläuling

- Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling

- Faulbaum-Bläuling

- Fetthennen-Bläuling

- Feuriger Perlmutterfalter

- Flockenblumen-Scheckenfalter

- Gelbgefleckter Mohrenfalter

- Gelbringfalter

- Gelbwürfeliger Dickkopffalter

- Gemeiner Bläuling

- Gletscherfalter

- Goldene Acht, Kleegelbling

- Goldener-Scheckenfalter

- Graubindiger Mohrenfalter

- Graubrauner Mohrenfalter

- Großer Eisvogel

- Großer Feuerfalter

- Großer Fuchs

- Großer Kohlweißling

- Großer Perlmutterfalter

- Großer Schillerfalter

- Großer Sonnenröschen-Bläuling

- Großer Wanderbläuling

- Großer-Waldportier

- Großes Ochsenauge

- Großes Wiesenvögelchen

- Grüner Zipfelfalter

- Heller Alpenbläuling

- Heller Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling

- Himmelblauer Bläuling

- Hochalpenapollo

- Hochmoor-Bläuling

- Hochmoor-Perlmutterfalter

- Hochmoorgelbling

- Hufeisenkleegelbling

- Idas-Bläuling

- Kaisermantel

- Karstweißling

- Kleiner Eisvogel

- Kleiner Esparsetten-Bläuling

- Kleiner Feuerfalter

- Kleiner Fuchs

- Kleiner Kohlweißling

- Kleiner Mohrenfalter

- Kleiner Perlmutterfalter

- Kleiner Schillerfalter

- Kleiner Schlehen-Zipfelfalter

- Kleiner Sonnenröschen-Bläuling

- Kleiner Waldportier

- Kleiner Wanderbläuling

- Kleiner Würfel-Dickkopffalter

- Kleines Ochsenauge

- Kleines Wiesenvögelchen

- Komma-Dickkopffalter

- Kreuzdorn-Zipfelfalter

- Kronwicken-Dickkopffalter

- Kurzschwänziger Bläuling

- Landkärtchen

- Lilagold-Feuerfalter

- Mädesüß-Perlmutterfalter

- Magerrasen-Perlmutterfalter

- Malven-Dickkopffalter

- Mandeläugiger Mohrenfalter

- Mattscheckiger Dickkopffalter

- Mauerfuchs

- Mittlerer Perlmuttfalter

- Natterwurz-Perlmutterfalter

- Nierenfleck-Zipfelfalter

- Ockerbindiger Samtfalter

- Ostalpiner Scheckenfalter

- Pflaumen-Zipfelfalter

- Postillon, Wander-Gelbling

- Quellen-Mohrenfalter

- Quendel-Ameisenbläuling

- Randring-Perlmutterfalter

- Rapsweißling

- Reals Schmalflügel-Weißling

- Reseda-Weißling

- Resedaweißling

- Rostbraunes Wiesenvögelchen

- Rostfarbiger Dickkopffalter

- Rotbraunes Ochsenauge

- Roter Würfel-Dickkopffalter

- Roter-Scheckenfalter

- Rotklee-Bläuling

- Rundaugen-Mohrenfalter

- Schachbrett

- Schlüsselblumen-Würfelfalter

- Schornsteinfeger

- Schwalbenschwanz

- Schwarzer Apollo

- Schwarzkolbiger Braundickkopffalter

- Schweizer Schillernder Mohrenfalter

- Segelfalter

- Senfweisling

- Silberfleck-Perlmutterfalter

- Silbergrüner Bläuling

- Spiegelfleck-Dickkopffalter

- Storchschnabel-Bläuling

- Tagpfauenauge

- Trauermantel

- Ulmen-Zipfelfalter

- Unpunktierter Mohrenfalter

- Veilchen-Scheckenfalter

- Violetter Feuerfalter

- Wachtelweizen-Scheckenfalter

- Wald-Wiesenvögelchen

- Waldbrettspiel

- Wegerich-Scheckenfalter

- Weißbindiger Mohrenfalter

- Weißbindiges Wiesenvögelchen

- Weißdolch-Bläuling

- Weißer Waldportier

- Westlicher Quendel-Bläuling

- Westlicher Scheckenfalter

- Wundklee-Bläuling

- Zahnflügel-Bläuling

- Zitronenfalter

- Zwerg-Bläuling

- Libellen

- Amphibien & Reptilien

- Süßwasserfische

- Käfer

- Säugetiere

- Heuschrecken

- Wanzen

- Fliegen

- Tagfalter

- Pilze

- Pflanzen

© Alle Rechte vorbehalten. Interesse an dem Foto?

Aurorafalter (Anthocharis cardamines)

Aurorafalter (Anthocharis cardamines) erreichen eine Flügelspannweite von 35 bis 45 Millimetern. Die Flügel beider Geschlechter sind weiß, wobei die äußerste Spitze der Vorderflügel grau bis grau-schwarz gefärbt ist und etwa in der Mitte dieser Flügel ein kleiner schwarzer Punkt zu erkennen ist. Die äußere Hälfte der Vorderflügel der Männchen ist auffallend orange gefärbt. Da die orange Färbung beim Weibchen fehlt, sind diese leicht mit anderen Arten der Weißlingen (Pieridae) zu verwechseln. Die Unterscheidung erfolgt dann anhand der Hinterflügelunterseite, die bei beiden Geschlechtern eine unregelmäßige gelblich-schmutziggrüne und weiße Fleckzeichnung aufweist. Beim Männchen ist die Orangefärbung der Vorderflügeloberseite auch auf der Unterseite zu sehen.

Die Raupen werden ca. 30 Millimeter lang. Die blaugrüne Oberseite geht an den Körperseiten ins Weiße über. Auf der Unterseite sind sie dunkelgrün. Durch diese Färbung kommt es zu einer Aufhellung des Körperschattens und bedingt damit eine gute Tarnung.

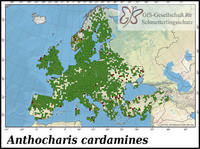

Verbreitung

Den Aurorafalter kann man in ganz Deutschland antreffen.

© Die Verbreitungskarte wurden im Rahmen des LepiDiv-Projektes erstellt und von der Gesellschaft für Schmetterlingsschutz zur Verfügung gestellt.

Ökologie

Im Mai heftet das Weibchen des Aurorafalters ein Ei, selten auch mehrere, an die Blütenstiele der Raupenfutterpflanzen ab. Das spindelförmige Ei ist anfangs weiß, später rot. Nach wenigen Tagen schlüpfen die Raupen, um sich bevorzugt von den Blüten und Fruchtständen (Schoten) der Kreuzblütler zu ernähren. Sie sind strikte Einzelgänger und meiden die Gesellschaft von Artgenossen. Die Raupen sind aufgrund ihrer Färbung nur schwer zu entdecken.

Nach etwa fünf Wochen ist die Fress- und Wachstumsphase abgeschlossen. Die Raupe sucht sich nun eine geeignete Unterlage in Bodennähe meist am Pflanzenstängel ihrer Fraßpflanze. Dort spinnt sie eine Schlaufe, mit deren Hilfe sie sich am Stängel festheftet, um sich in einer graubraunen Gürtelpuppe zu verpuppen. Die Puppe wirkt holzartig, ist schmal und hat ein sichelförmig ausgezogenes Kopfende, durch das sie wie ein Pflanzendorn erscheint. Die Puppe überwintert, der Falter schlüpft nach einer zehnmonatigen Puppenruhe in der ersten Wärmeperiode im darauffolgenden Jahr.

Die bevorzugten Raupenfraßpflanzen des Aurorafalters sind das Wiesen-Schaumkraut (Cardamine pratensis) und die Knoblauchsrauke (Alliaria petiolata, Foto). Weitere Futterpflanzen sind Arten der Kreuzblütler (Brassicaceae), beispielsweise Einjähriges Silberblatt (Lunaria annua) oder Gewöhnliche Nachtviole (Hesperis matronalis).

Die Raupen findet man im Juni und Juli, die erwachsenen Tiere fliegen von Anfang April bis Juni, in warmen Gebieten von Ende März bis Ende Mai. In höheren Lagen beginnt die Flugzeit erst Mitte oder Ende April, dort können die Falter bis in den Juli hinein angetroffen werden.

Gefährdung

Der Aurorafalter ist aktuell nicht gefährdet und sehr häufig.

Lebensraum

Aurorafalter leben auf mageren und trockenen Wiesenbereichen oder auch auf Feuchtwiesen, sowie in lichten und feuchten Wäldern. Sie sind fast überall häufig.

Lebensräume in denen die Art vorkommt

Die Texte dieses Artikels basieren in Teilen auf dem Wikipedia-Artikel aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und stehen unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. Die Fotos dieser Webseite sind darin nicht eingeschlossen und unterliegen dem vollen Urheberrecht!

Schnellzugriff

Kenndaten

| Ordnung | Lepidoptera |

|---|---|

| Familie | Pieridae |

| Art | Aurorafalter |

| Wiss. | Anthocharis cardamines |

| Autor | (Linnaeus, 1758) |

| Rote Liste D | - |

| Häufigkeit | sehr häufig |

| Spannweite | 3.5 - 4.5 cm |